当城市的盲道被共享单车挤占,当无障碍电梯缺少盲文提示,当高龄老人在家中面临紧急情况无法快速求助……这些细节背后,是8500万残疾人与2.8亿老年人对无障碍环境的深切呼唤。

2025年7月7日至15日,中国科学技术大学“筑梦少年,挺膺担当”少年班学院常熟实践队暨“芳草通衢”暑期社会实践团开展“三下乡”实践活动。实践队由孟颖老师带领,12名队员历时9天以“无障碍设施建设”为主题,先后在合肥开展前期调研与科普宣讲、赴常熟深入探访实践、返回合肥开展社区倡导,形成“调研摸底—实践学习—传播倡导”的闭环,为推动无障碍环境建设注入青春力量。

合肥起航:倾听多元声音,播撒助残种子

实践队首站聚焦合肥,通过多维度访谈与校园科普,为后续实践奠定认知基础。

7月7日至8日,团队先后走访“天天向上”组织、校内师生及合肥市残联,立体勾勒无障碍建设的“公众视角”。在与“天天向上”组织的孤独症儿童家长交流中,高女士对孩子渴望交流却屡屡碰壁的心声、吴女士对孩子在公园遭排斥的痛心回忆,让团队深刻体会到特殊群体对包容环境的迫切需求;中国科大师生对校园无障碍设施的认可与大学生应深入一线调研的建议,明确了实践方向;合肥市残联工作人员则介绍了全国无障碍设施建设示范城市的成果——地铁6号线打造无障碍示范线、高德地图标注全部无障碍设施、无障碍公交车全域覆盖,展现了政策推动下的硬件升级。

8日下午,实践队走进安医大附小,以“探秘无障碍设施,传递助残温度”为主题开展科普活动。手语表演开场点燃热情,残障人群的励志故事引发共鸣,盲文识别挑战、盲道行走模拟等沉浸式体验,让孩子们在触摸与行走中理解视障群体的困境。有奖问答环节里,孩子们对盲道作用和无障碍电梯功能的准确抢答,印证了科普活动对助残意识的启蒙作用。

常熟深耕:智慧赋能与温情服务的实践探索

实践队通过前期调研了解到,常熟市融合人工智能、物联网、大数据等技术,系统性推进多场景的无障碍改造,形成了“全场景覆盖+全链条服务+全社会参与”的创新模式。带着合肥调研的思考,实践队于7月9日奔赴常熟,深入常熟乡村、社区多地,学习了解无障碍建设的“常熟经验”。

(一)乡村实践:适老化改造的“一户一策”

在常熟市汪桥村,实践队参观了村内的适老化公园和公共助浴室。适老化公园里,圆角设计的健身器材、快乐驿站的辅具租借服务,细节处彰显关怀;入户走访发现,村里通过“补贴+自筹”模式推行“一户一策”个性化改造,防滑地砖、紧急呼叫系统、烟雾报警器等设施,让老人居家更安心。而由14位平均年龄63岁的“汪桥阿姨”组成的志愿服务队,以随叫随到的照料与精神陪伴,成为乡村互助的鲜活样本。

(二)社区服务:科技与人文的双向奔赴

在琴川街道迎春社区“残疾人之家”和九如城护理院,实践队了解到了多样化的助老助残设施和可以为残障人士与老年人提供的文化活动、艺术课程、锻炼设施等多种服务。迎春社区作为省级综合性服务平台,智慧大屏实时监控服务数据,康复器材室、心理咨询室配备专业人员,构建起“康复+娱乐”的支持网络;三楼的老年活动区里,老人们编织红绳手环的公益项目格外暖心——这项对接服装企业的手工劳动,不仅带来微薄收入,更让老人找到价值感。九如城护理院则专注认知障碍老人照护,团队成员协助老人进行肢体复健、参与“珠行万里”游戏,在互动中感受专业照护与温情陪伴的力量。

(三)商圈与景区:规范与智能的融合典范

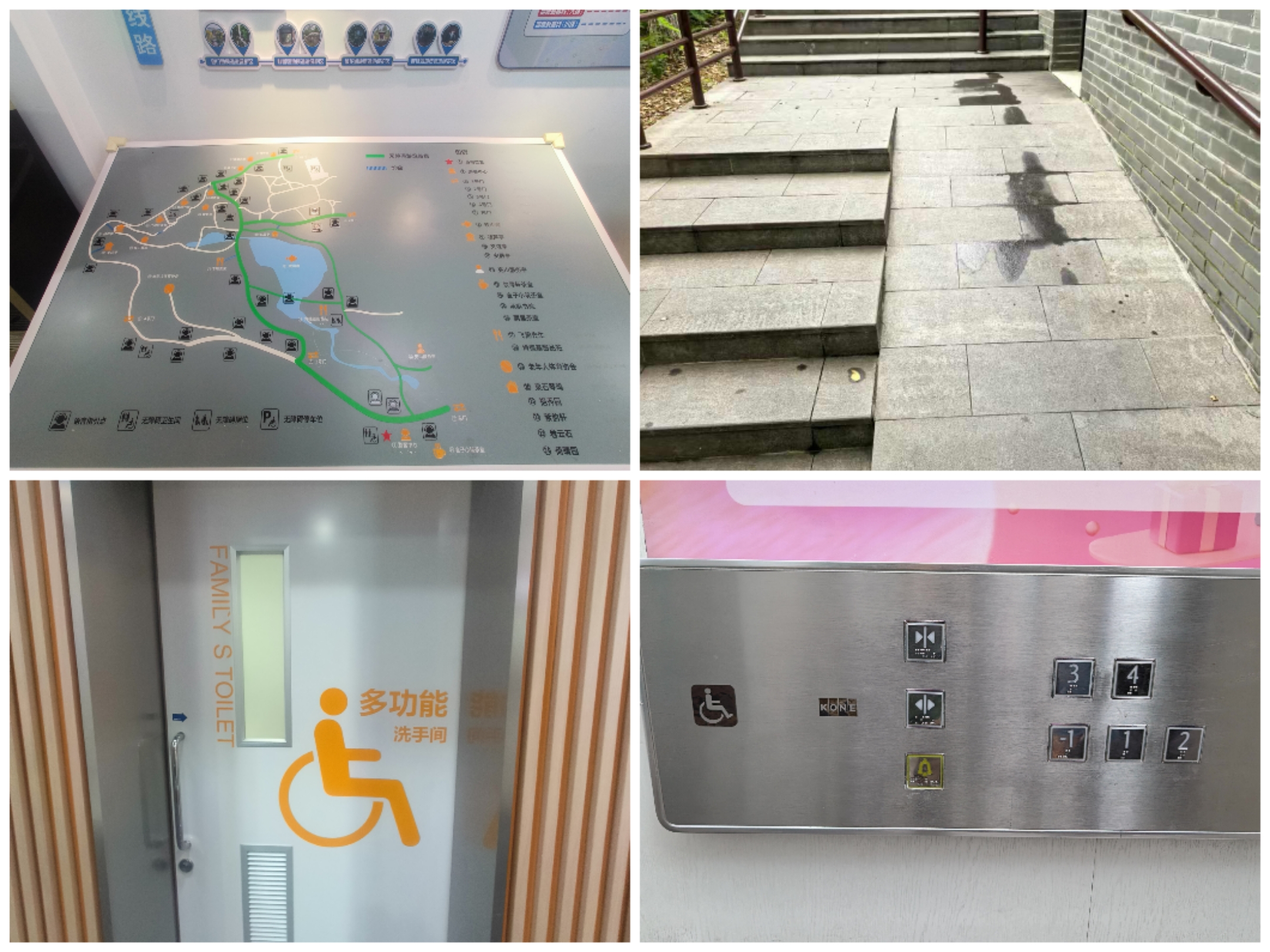

在虞山森林公园和永旺梦乐城,实践队深入考察学习了无障碍建设的“场景化解决方案”。永旺的2.5米宽无障碍车位、80厘米宽卫生间门、带盲文的电梯,构建起“行、停、憩、助”全链条服务;虞山公园的数字导航系统与无障碍地图APP,通过绿色盲文线条、语音指引点,让视障游客自主规划路线,“硬件+智能”模式使其成为长三角“银发旅游”标杆。

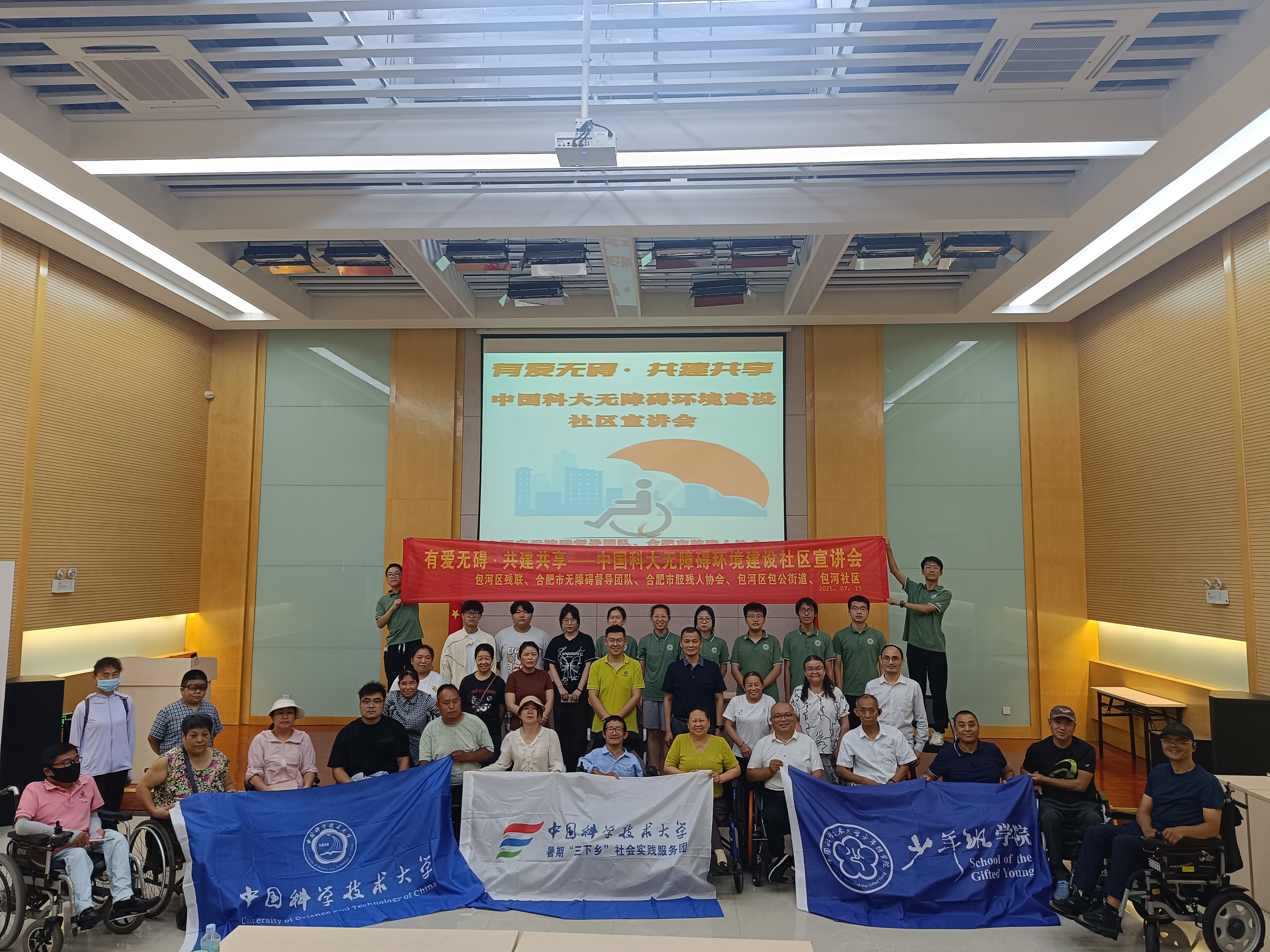

返肥宣讲:从实践到传播的青春担当

结束对常熟市的实地考察后,实践队整理了之前的实践所得,于7月15日在合肥市包河街道开展了“青春无碍,共建共享”中国科大无障碍环境建设社区宣讲会。结合《无障碍环境建设法》,团队解析“无障碍是基本权利”的法律内涵,对比合肥“示范城市”建设成果与现存问题——盲道被占、设施“断头”等现象,呼吁居民参与监督。通过分享合肥督导团队12年巡查经验、常熟“汪桥阿姨”志愿服务案例,实践队提出“法律保障+全民参与”的路径,让“能用、好用、常用”的无障碍理念深入人心。

“大学生是未来社会建设的中坚力量,他们的无障碍理念将影响城市发展方向。”现场包河区残联领导对活动给予高度评价。这场宣讲不仅普及了无障碍设施知识,更引起了社区对改善无障碍环境的高度重视。

从合肥的前期调研到常熟的深度实践,再到社区的倡导传播,少年班学院常熟实践队用9天时间勾勒出无障碍建设的多元图景:合肥的政策筑基、常熟的场景创新、家校社的协同参与,共同指向“全龄友好”的社会目标。团队成员用脚步丈量民生需求,用专业凝聚改进思路,不仅让无障碍理念走进社区、深入人心,更以实际行动践行 “科技向善”的初心。未来,这份对无障碍事业的热忱将持续传递,激励更多人参与到“爱心无碍城市”的共建中,让温暖与便利惠及每一个角落。